田畴沃野喜丰收——党的十八大以来十堰“米袋子”“菜篮子”保障工作综述

田畴沃野喜丰收——党的十八大以来十堰“米袋子”“菜篮子”保障工作综述

在房县军店镇下茅坪村,种植户利用联合收割机收割水稻。记者全正摄

党的十八大以来,十堰深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述,不折不扣落实党中央、省委决策部署,全力守护群众的“米袋子”“菜篮子”,稳稳托起民生幸福。

稳住“米袋子”

筑牢粮食安全“压舱石”

秋风吹动谷连天,麦浪金波万里绵。在竹溪县中峰镇贡米产业园,沉甸甸、金灿灿的稻穗格外喜人,多台联合收割机来回穿梭,伴随着机械的轰鸣声,金黄色的稻谷从机舱中喷吐而出,呈现出一幅田园丰收画卷。

负责经营该产业园的双竹公司董事长徐辉说:“趁着晴好天气,县农业农村局调拨农机帮助我们全力抢收作物。今年在他们的指导下,我们积极探索出稻蛙、稻鱼共生种养模式,稻田亩产值大幅增加。”

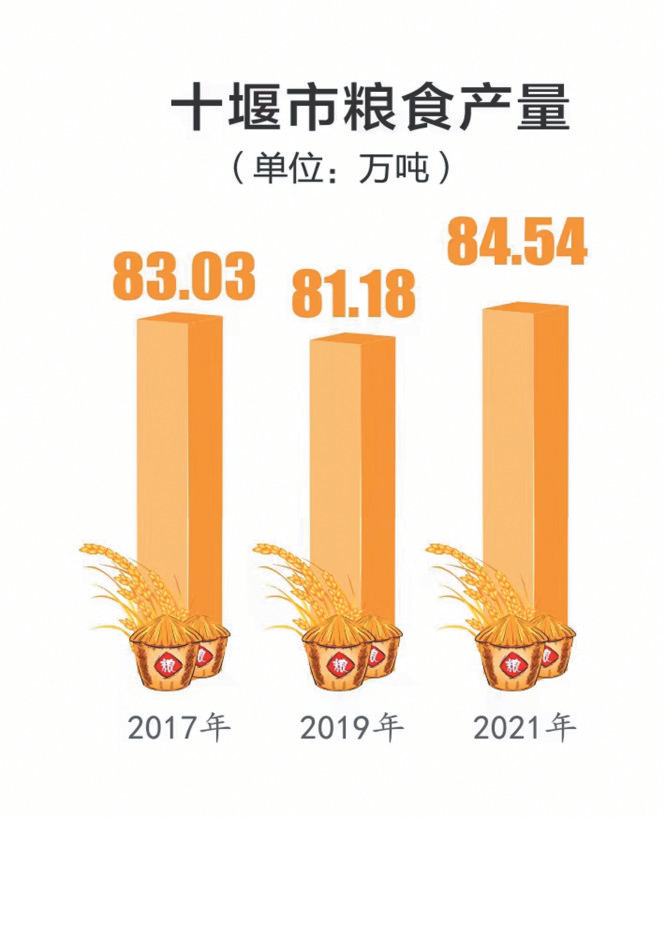

十堰市粮食产量(单位:万吨)

近年来,十堰深入贯彻落实“藏粮于地、藏粮于技”战略,加快推进高标准农田建设,大力推广应用具有提质增效、绿色环保、节本降耗等特点的先进农业技术,加强农业技术服务,加大农机推广力度,全力保障粮食生产,不断提升粮食生产综合能力和农民科学种植水平。

2021年,十堰粮食作物面积318.21万亩,总产量8.45亿公斤。截至2021年底,全市农机总动力达184万千瓦,拥有拖拉机1.4万台、耕整机械6万多台、机动植保机械1.2万台、插秧机407台、联合收割机498台,机耕面积435.5万亩、机播面积127.3万亩、机械植保面积368.6万亩、机收面积99.6万亩,主要农作物耕种收综合机械化率达63.5%。

护好“菜篮子”

蔬菜产业快速发展

“菜篮子”拎得稳不稳,直接关系到老百姓的幸福感和获得感。近年来,十堰着力在培优基地、创新机制、调优结构、培植龙头、打造品牌等方面下功夫,凝心聚力推动蔬菜产业高质量发展。

走进军店镇高标准蔬菜基地,只见青翠的辣椒垂满枝头,一串串豇豆挂满棚架……菜农们将采摘好的蔬菜整齐堆放在筐中,田畴上处处洋溢着丰收的喜悦。

十堰市蔬菜种植情况

产业发展,离不开技术支撑。在中村村“智慧蔬菜大棚”,通过智能设备“大棚宝”,菜农在手机上便可实时监测棚内温度、湿度等指标。抢抓“数字乡村”试点村建设契机,该村大力推广“智慧大棚”建设,为蔬菜产业高质量发展保驾护航。

2021年,全市蔬菜播种面积138.77万亩,蔬菜产量173.29万吨。“十三五”期间,全市蔬菜基地面积由35万亩增加到40万亩,食用菌超过1亿袋,常年生产的蔬菜品种达11大类100多个,逐步满足群众多样化消费需求,全市蔬菜自给率超过60%。

振兴六大产业

乡村沃野“生金长银”

走进郧阳区杨溪铺镇青龙泉社区,处处是菇农忙碌的身影。经过4年多建设,该社区已成为颇具规模的“香菇小镇”。这里安置了4200余户、1.5万名易迁群众,配套1100亩香菇产业基地。

清洗、灌装、封盖、喷码、整体消毒、罐体烘干、抽检、包装……20分钟,一听“十星红”牌茶醋饮料从湖北星梦茶业公司生产车间下线。

走进房县土城镇土城村,只见一栋栋黄墙黛瓦的特色民居错落有致。村里,一间间黄酒作坊飘溢出醇厚绵密的酒香。

……

十年间,十堰围绕特色优势产业,重点培育产业规模大、辐射带动能力强的农业产业集群,确立了食用菌、茶叶、生猪、水果(柑橘、猕猴桃)、黄酒、木本油料等六大农业重点产业链,制定出台一系列支持农业产业链建设的配套措施和政策。

按照围绕一个产业链重点打造一个区域公用品牌的思路,十堰已确立“武当山茶”“房县香菇”“武当贡果”“房县黄酒”等重点产业主导品牌,已制定“武当山茶”品牌使用管理办法和产品质量标准,食用菌区域公用品牌整合有序推进。2021年,全市六大农业产业链实现综合产值350亿元以上。随着农业产业链不断发展壮大,十堰农业产业附加值进一步提升,为推动绿色低碳发展示范区建设奠定了坚实基础。(十堰日报 记者 周亚晖)

编辑:周琼