【梅洁笔下的塞外】——最初的营养

【梅洁笔下的塞外】——最初的营养

编者按:

著名作家梅洁在张家口、蔚县这块土地上度过了人生最宝贵的一个时期,从1970年8月她大学毕业从北京分配至蔚县,到1984年3月调往山城张家口,她在蔚县生活、工作了近14年,她在蔚县开始了她的文学之履;1992年她从山城张家口调到河北省作家协会从事专业创作。25岁至47岁,她把生命中最宝贵的22年青春留在了塞外这片寒凉高光的土地上。22年,绝对是生命时光里的一段精华,梅洁没有忘记和亏欠这段时光。今天,我们在她40余年发表在全国各类报刊的数百篇、数百万字作品中,精选出30余篇与塞外山川、岁月、历史、文化有关的文字,以嚮曾经与她朝夕相处的土地和人民。从这些文字中,我们可以触摸到一个遥远的汉水女子,在怎样感受、思考、体验北方高原的千年过往,在怎样把漫长的清贫、辛苦、琐碎、情感的女人的日子化作了清澈圣洁的文字,从而成就了中国文坛一位不可多得的优秀作家,一位值得我们骄傲和心疼的蔚州儿媳妇……

最初的营养

文/梅洁

生命诞生之初需要母乳的营养,再大一些就需要各类食品的营养,我现在所要说的“营养”,既不是生命之初的母乳,也不是泛意的食品,甚至也不全是维持生命活着的某种物质,就我个人而言,它还有一种超越一般物质之外的“心灵温饱”。

我毕业的那年,来自北京、天津、河北的1300多名大专院校学生一起被分配到了张家口,之后又迅速分到了张家口10个县市,蔚县分配了70人。70人又很快被分派到恒山山脉、太行山脉、阴山山脉深处“接受贫下中农再教育”。我与北大、北京农大、河北农大、中央财经学院等院校11名学生被分到蔚县北山石垛村,男学生天天放毛驴、放羊,女学生天天锄地。

三个月后我又被抽调到恒山山脉深处一个叫“海子”的山村,帮助县“斗批改”工作队工作。其他劳动锻炼的学生也都被抽调到各个公社、大队搞“斗批改”。在海子村待7个月后,又让我们回到了石垛村,继续劳动锻炼。

海子村位于小五台山脉中,小五台山海拔2800多米,为华北第一高峰。挨着它的海子村海拔2300米,应是小五台山的第一个台阶吧。海子村离蔚县县城的距离有70里山路,海子村离所属的“东杏河公社”(那时叫公社,不叫乡)有六七里地,这可不是平川的六七里。这六七里地都是70度的山崖陡坡,我每星期都需要下山一次,到公社向工作队汇报村里“阶级斗争”情况和“接受再教育”情况。工作队的领导我们叫他“李政委”,李政委个头不高,但口才特别好,爱说爱笑,“嘴不把门”,对我们这些“接受改造的大学生”是友好的。他有一句话在我们学生中间悄悄传着:大学生就是大学生,接受个啥改造,他爹娘知道不难受?他这句话让我们再见到他时感觉到一种亲切,有男学生就把2角钱一盒的烟拿出来递他一根,他也乐唠嗬地递给男学生一根。在此之前是不敢递烟的。

我就是在那六七里路的山崖陡坡上爬上爬下时第一次听到过狼叫,第一次看到过六月下雪。“六月雪”我童年在看电影《窦娥冤》时见到过,可在恒山深处我竟真的看到了--羽毛般的雪片大片大片地飞舞着,裹卷着我,我高兴得就像童话里飞翔的仙子一般惊叫着、快乐着、扑打着,连滚带爬地滚到山下……

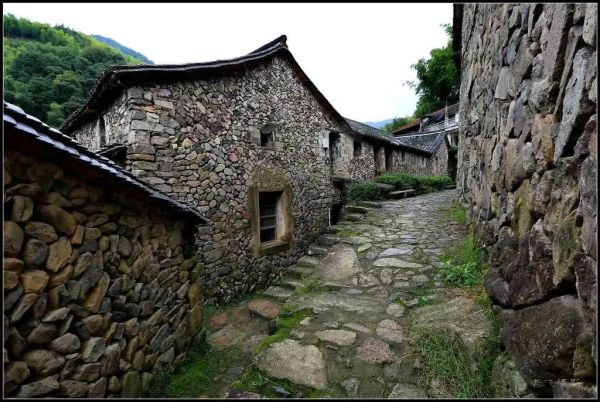

我每下一次山,来回都要走大半天,汇报完工作就往海子村走。路上是没有饭吃的,唯一的干粮就是海子村的房东大爷给我拿上的一块莜面饼子。这饼子是贴着锅边炕熟的,所以一面焦脆,一面柔软。每当饥肠辘辘的我坐在山崖的石头上啃这种饼子时,莜面的清香是笼罩了整个世界的。房东大爷和16岁的孙女住房子西边一间,我和河北农大的女学生小崔住东边一间。大爷的房子的全部是用很大的石片盖的,房顶、房墙、房里的炕一律的是石片。冬天的每天晚上,大爷怕我们冷,就往我们睡的石片炕下烧一捆柴,常常夜里炕烫得睡不成。

海子全村的房子都是石片,分几排坐落在一面向南倾斜的土石坡上。冬天的积雪覆盖了矮矮的一大片房子,清晨的太阳照在房顶上,亮晶晶、金灿灿,梦境一般。村子静悄悄的,偶有一只小狗从积雪上踽踽地走过来,抬着头安静地看着我。那时,独自站在雪房子路边的我,常常会陷入一种迷幻:我在哪儿?这是个遥远的、神秘的世界啊!

在海子村是轮流吃派饭,我在许多人家都看到,做莜面饼子是在连着土炕的大锅里放着半锅土豆--海子的人把土豆叫“山药”--土豆上面沿着锅边贴着一圈莜面饼子,当他们把一大捆山柴在锅底烧完之后,土豆和莜面饼子就都熟了,刚炕熟的饼子散发着一种奇特的香味。这时,他们从腌着野芨菜的缸里抓一把野菜,盛几勺酸浆,在锅里烩一烩,放点盐就是菜汤了--他们教给我把筱面饼子泡到酸菜汤里会好吃得多。但酸菜汤总是有一股淡淡的臭味。起初,从来没见过莜面的我是根本不认识这种发着灰黑颜色的面粉的,更吃不下这种同样发着灰黑颜色的食品。河北农大的小崔是天津人,她说她闻都不能闻。

后来,海子村18岁的小雪姑娘知道我爱吃辣椒,专门跑到20里地外的曹沟堡镇赶集买回一大串干辣椒,先在自家的锅里炕干,又在大石钵里捣碎。当满满一玻璃瓶红红的辣椒面送到我面前时,我看见小雪的眼睛已辣得睁不开了。小雪流着眼泪说,你在酸菜汤里放上辣椒面泡筱面饼会好吃一些。我照小雪说的做了,果然食欲大开。此后,无论我到谁家吃饭,都抱着小雪送我的那瓶辣椒面。

一个偶然的机会,我听小雪说,只有我到那家吃派饭时,那家人才炕莜面饼子,为的是给我吃,他们很多时候是只吃土豆的。生活在高寒山顶的海子人,粮食是很少的。筱面是他们招待客人和过年节时才享用的。海子的人说我是从北京来的大学生,是了不起的人物,是不能慢待的。我对小雪说,不是这样,我是来接受再教育的。小雪说,不,我们想让你教我们……

后来的年代里,在干燥寒凉的塞外,我知道了莜面的许多“妙吃”--

把蒸熟的土豆切成“丁儿”,拌上干筱面粉、葱花儿、盐面,放笼上蒸熟后的食品叫“傀儡”,把“傀儡”再用油一炒,就上一瓣蒜、一份菜,吃起来奇香无比;

把筱面用开水一泼,和成面团,再用一特制的木器--“饸饹床子”把其压成面条状,蒸熟的饭食叫“筱面饸饹”,莜面饸饹泡蘑菇羊肉汤,吃起来奇香无比;

还是把筱面用开水一泼,和成面团,然后再揪成做饺子般大小的玑子,在一块光滑的石条上一搓一推,再往起一揭,往食指上迅速一卷,一个猫耳朵般又薄又亮的筱面卷儿几秒种内就完成了,当这些“猫耳朵”在笼屉里排列成美丽无比的蜂巢状时,你会被塞外女人们娴熟的艺术般创造的食品所惊呆。塞外人把这种美食叫“筱面窝子”,我至今没学会做“莜面窝子”这是一大遗憾。筱面窝子沾羊肉蘑菇汤,如今已成为塞外张家口一大名吃。在宾馆、在北京、在石家庄街市,到处都可以看到“张家口莜面”的招牌、幌子;尤其是后来遍布京城的“西贝莜面村”,经营的就是这种美食。

前几年,张家口人发现筱面里含有多种有益健康的氨基酸,可以治糖尿病、高血脂什么的,于是就发明了“莜面方便面”,这种食品居然畅销日本、东南亚。有一年春节我在日本,看到街上小货店售卖中国“莜面方便面”,我惊喜无比。莜面方便面调上各种调料比如黄瓜丝、香菜、葱蒜、辣椒油、芥茉油、香油凉拌着吃,奇香无比……

现在,富裕起来的人们编着法享用粗粮小吃,而莜面小吃绝对会让你“大饱胃福”。至今,隔不多久,我都与儿子去“西贝莜面村” 吃一顿“西红柿浇汁莜面”、“酸菜炒莜面”解一次馋。我想,这绝对是当年恒山深处海子村莜面的清香浸入了骨髓。

我想说,无论莜面现在有多少种吃法,我依然怀念恒山深处海子村人又焦又香的筱面饼,怀念小雪送我的红红的辣椒面,还有房东大爷每晚烧得热烫烫的石片炕,连着炕的一锅喷香的蒸土豆……

那是大山深处的人给予一个从南方来的女学生的最初的营养,这营养将伴随她的感恩走过一生。

2003年收入《中国美食》典谱

作者简介

梅洁,湖北郧阳人,国家一级作家,鲁迅文学奖获得者,中国作家协会会员,国务院特殊津贴专家。现已出版发表《爱的履历》、《生存的悖论》、《一只苹果的忧伤》、《泪水之花》、《飘逝的风景》、《西部的倾诉》、《大江北去》、《梅洁文学作品典藏》(七部集)等诗歌、散文、中长篇纪实文学34部集800余万字。曾获全国“第二届鲁迅文学奖”,全国首届、三届、五届“徐迟报告文学奖”及优秀奖,2017全国首届“孙犁散文奖”,河北省“首届孙犁文学奖”,第八届北京文学艺术奖,及《十月》、《长城》、《作家》、《黄河文学》、《散文选刊》、《中国作家》、《人民日报》等报刊文学奖,共计80余种文学奖项。《童年旧事》、《谛听水声》、《楼兰的忧郁》、《白发上津城》、《山苍苍,水茫茫》等多篇散文、纪实文学入选全国大、中、小学语文读本、课本和教材。

编辑:李亚光