为什么要读书?他们给出了答案

为什么要读书?他们给出了答案

希望散居在全球各地的人们,无论你是年老还是年轻,无论你是贫穷还是富有,无论你是患病还是健康,都能享受阅读带来的乐趣,都能尊重和感谢为人类文明做出过巨大贡献的文学、文化、科学、思想大师们,都能保护知识产权。

——4月23日世界读书日主旨宣言

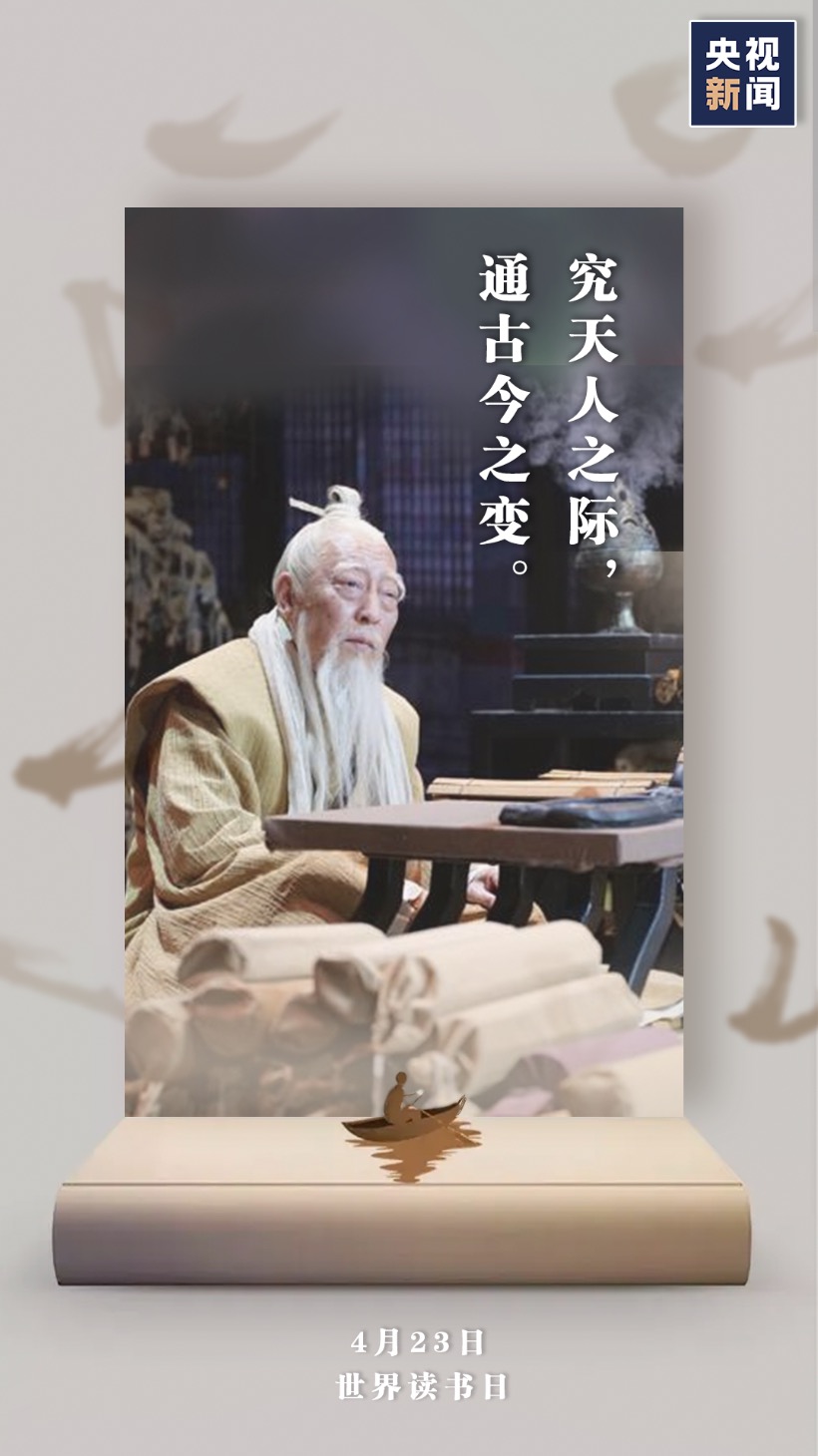

01 读书,是一种传承

今年大年初一,《典籍里的中国》在央视一套首播。穿越时空、对话先贤,以典籍作舟,阐述华夏文明传承之义。其中,伏生以命护《书》的片段,让观众不禁泪流满面。

秦末动乱,《尚书》仅剩了伏生一部家藏。为让这部典籍传承下去,让更多读书人都能读到《书》,伏生视《书》如命。为逃兵荒,伏生带着家藏的《书》从咸阳运回山东老家,途中他的妻、子为保护《书》,献出了自己的生命。

君可知,汉无伏生,则《尚书》不传;传而无伏生,亦不明其义。穿过历史的长廊,这位百岁老人与现代对话:“你们两千年后还读书吗?”“谢过先生舍命护《书》,如何能不读。”

泱泱华夏,千年文脉。弦歌不辍,薪火相传。

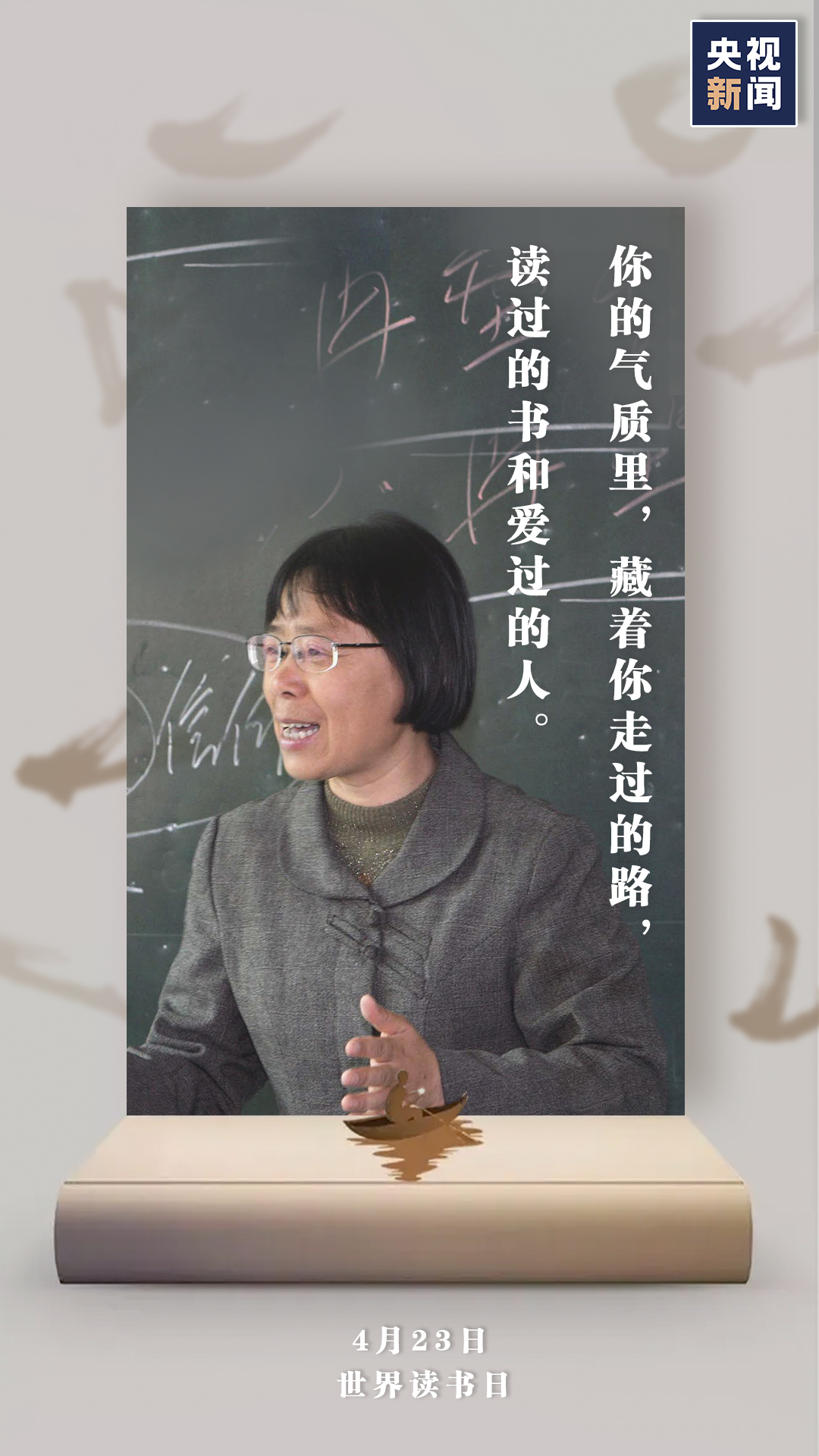

02 读书,是一场较量

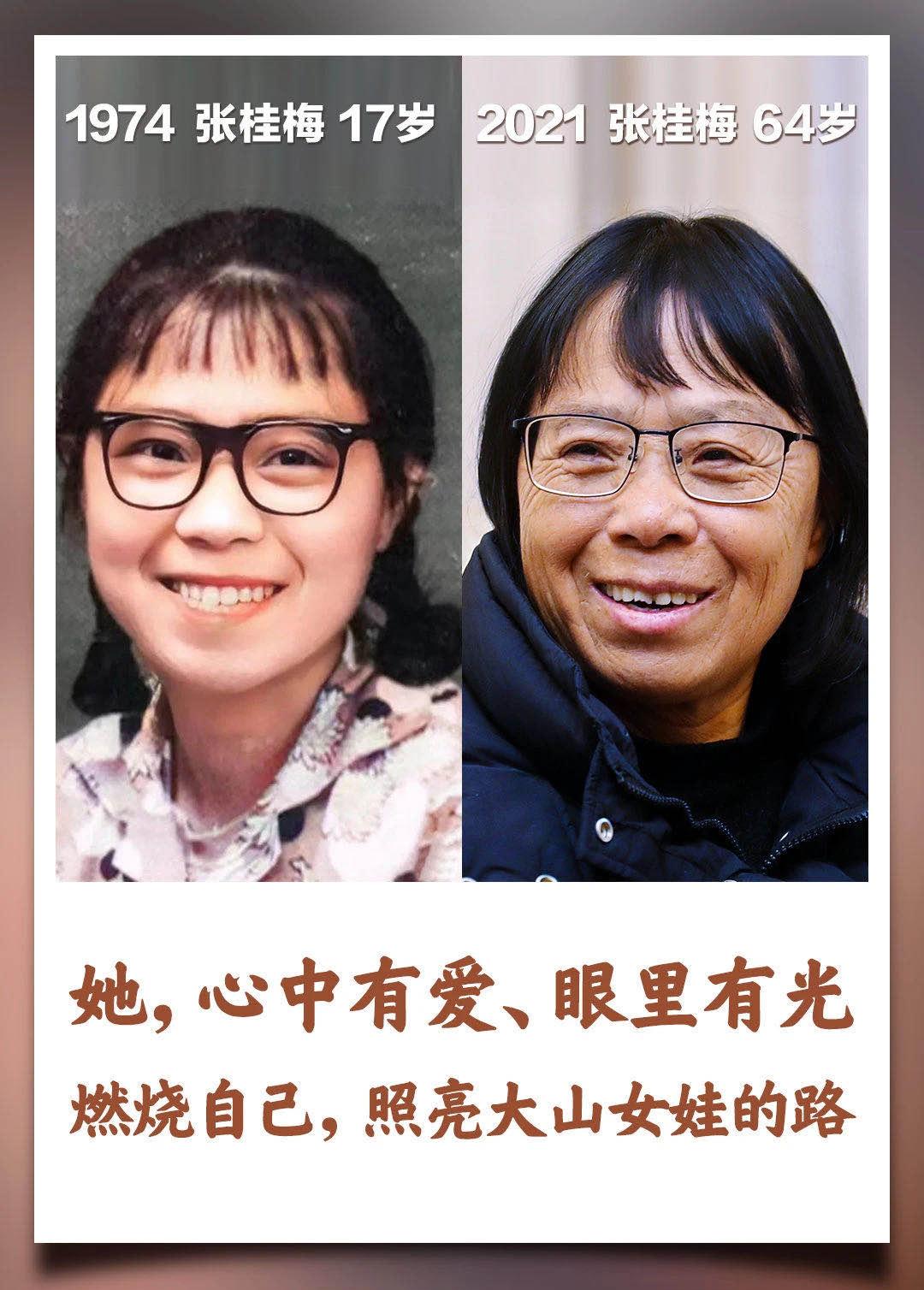

在今年的感动中国颁奖典礼上,一位特殊的“妈妈”看哭了很多人。她是张桂梅。她无儿无女,却心系上千名孩子,用生命教书育人,让大山里的女孩有了改变命运的机会。

张桂梅17岁来到云南华坪县支边任教,因为“读书无用”“重男轻女”的观念,许多女孩在初中就被迫退学。“我想读书,可家里穷,要让我嫁人”。女孩无意中的一句话戳中了张桂梅的心,让她萌生了一个想法:筹建一所免费的女子高中,用读书同命运较量!

2002年开始,张桂梅四处奔走,不顾他人的误解和白眼,“像乞丐一样”筹集经费。2008年,华坪女子高级中学终于建成,张桂梅带着老师学生们几乎拼尽了全力。

学生的作息被严格控制在分秒:5点多起床,凌晨休息,吃饭不超过10分钟……有人说张桂梅苛刻,其实张桂梅比谁都更心疼孩子们。但是她又比任何人都更清楚,读书和考大学对于山区女孩的意义。

从2011年起,华坪女高连续9年高考综合上线率100%,一本上线率达40.67%,全市第一。12年来,1800多名女孩,从这里走出大山,走进大学。

为此,张桂梅付出了什么?她在回答时哽咽了:“我付出的几乎是生命,我们这里面是用命换来的”。

03 读书,是一种改变

近日,全网都被一篇博士论文的致谢感言打动了。“二十二载求学路,一路风雨泥泞,许多不容易”。

这封感谢信,其实是一篇自传式的“小作文”。作者黄国平博士回顾了自己如何一路走出大山,努力读书学习改变命运的故事。

△四川省南充市仪陇县永光镇炬光村

母亲离家出走,父亲对他不管不顾,主要的生活来源是靠自己夜里抓鱼、养小猪仔以及出租水牛。他就这样孤单又顽强地照顾了自己很多年。即便这样辛苦,要上学读书的念头还是在这个一无所有的少年心里生根发芽。

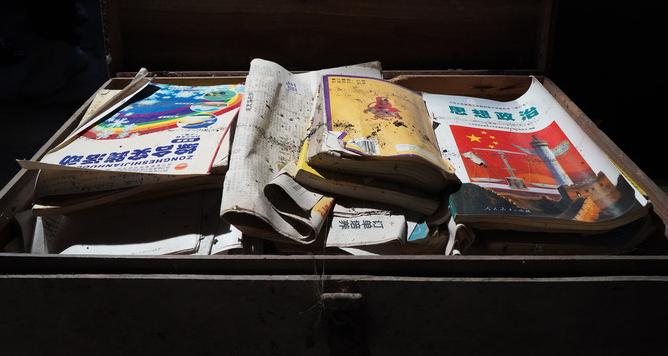

△黄国平少年时期用过的课本

交不上学费,他整日被老师约谈;夏天没钱买鞋,他光脚上学;冬天没有棉衣,他强忍寒冷。当时别家都安了电灯,他只能从镇上打煤油点灯,晚上12点过了还能看到他在学习,屋里漏出一点微光。

△黄国平童年时期的照片

黄国平的经历可以说是“穷且益坚,不坠青云之志”的真实写照。从一个大山里的穷孩子,到如今一路读到博士,始终支撑着他走下去的,不过是这样一个简单的信念:“把书念下去,然后走出去,不枉活一世。”

△黄国平博士

“寒门”磨不灭意志 ,努力读书终有所成。这篇《致谢信》让人看到奋斗最好的样子。

04 读书,是一束光芒

近日,《中国诗词大会》,迎来了一位特殊选手,“00后”视障女孩吴幽。这也是该节目开播以来第一位盲人选手。

节目中,她展现出不凡的实力。为奥运精神注解的“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”更是惊艳众人,让在场所有人都无法忽视她身上的光芒。

今年19岁的她,是特殊教育学校盲普高三的一名学生。虽然从小就看不到光明,但吴幽从未轻易言弃,而是选择用读书重新照亮了自己的人生。

唱歌和读书,是让吴幽感到最快乐的事,诗词如同好友与她朝夕相伴。她喜欢诗词带给她的情感和意境的享受。尤其喜欢苏轼“小舟从此逝,江海寄余生”的旷达和豁然。

“白日不到处,青春恰自来。苔花如米小,也学牡丹开。”

05 读书,是一种眷恋

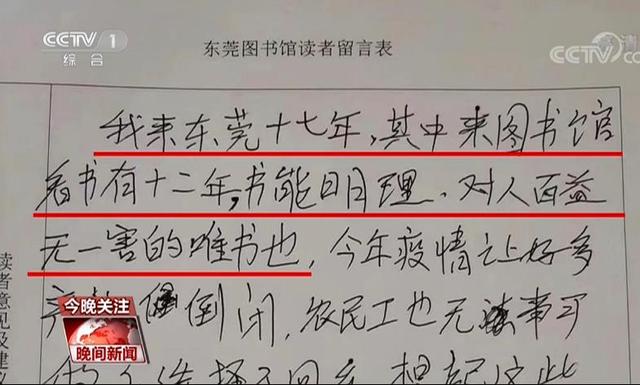

去年6月,一张湖北农民工在东莞图书馆读者留言表中的离别留言在朋友圈热传。“书能明理,余生永不忘你”,他字里行间的真诚和眷恋让无数网友为之动容。

这位湖北农民工叫吴桂春,今年54岁,在东莞务工已长达17年。多年来,他工作之余最喜欢去的地方,就是东莞图书馆。“很多书,特别是有很多我喜欢的历史类书籍。”从此,吴桂春有空就往图书馆跑,从炎帝黄帝到明清历史都看了个遍。读书成了他的“第二职业”。

刚开始看书时,因为自己只有小学文化,吴桂春经常要借助《新华字典》,现在已经能阅读艰深的大部头。看书不仅让他增长知识,也使他开阔了眼界,明白了做人做事的道理。

2019年,受疫情影响,吴桂春原本工作的鞋厂停工,他打算把东莞的事情料理完后返回湖北老家。离开之前,他前去图书馆退读者卡。吴桂春说:这张卡陪伴了他十几年,当时放下又拿起 拿起又放下,像“老朋友”离别般恋恋不舍。

后来,在当地政府帮助下,吴大叔将留在东莞,在当地一小区从事绿化养护工作。“东莞图书馆的书籍留住了我的心”。

06 读书,是一种坚持

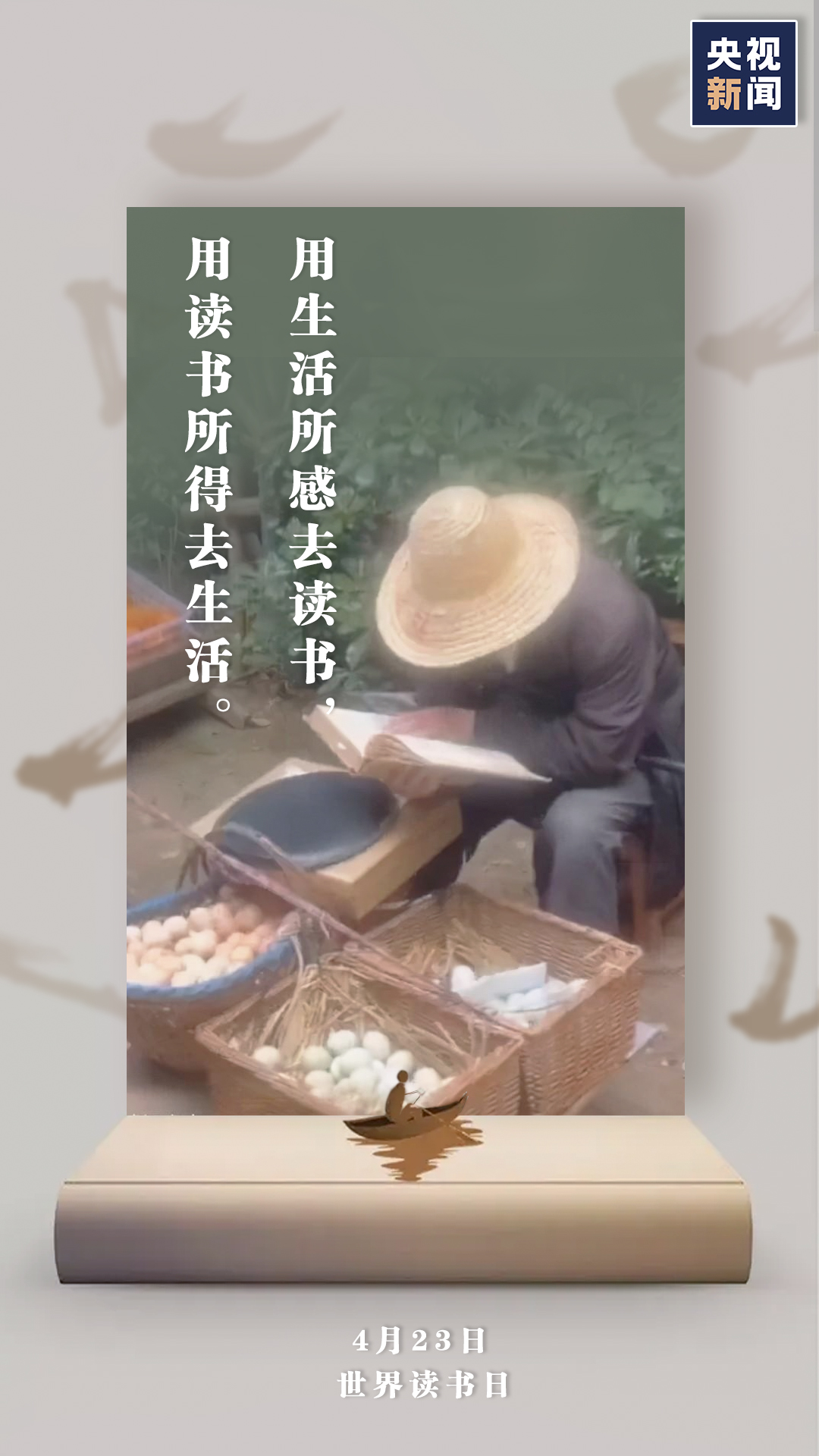

武汉街头,这位边看英文版书籍边卖鸡蛋的大爷,不简单!4月19日,有网友发现:在武汉一社区,一位卖鸡蛋的大爷面前放着土鸡蛋、皮蛋、咸鸭蛋,但他从不吆喝。时常专注地阅读纯英文版的数学、物理等书籍。

据这位70多岁的大爷介绍,他是湖北天门人,1965年考入武汉某大学物理系,毕业后先后在三所高校任教30多年。大爷说:卖鸡蛋和看书,都是为了打发闲暇时间。

年轻时,读书是为了理想,为日后有更好的生活;老年时,读书成为一种习惯,细细品味,自乐其中。

阅读

贯穿于我们的一生

不止于今日

编辑:王聪骢