党员先锋队7天极限攻关,人形机器人“大壮”破茧成蝶

党员先锋队7天极限攻关,人形机器人“大壮”破茧成蝶

【开栏的话】

今天,我们迎来中国共产党成立104周年。长江日报今起推出“英雄城市·先锋有我”专栏,深入挖掘一批基层党组织和党员立足岗位、干事创业的生动实践和典型事迹,展示全市广大党员提能力、转作风、拼业绩、比贡献的新气象,为支点建设、转型发展凝聚先锋力量。

6月30日,武汉格蓝若智能机器人有限公司(以下简称“格蓝若”)实验室内,工程师们正紧张测试“大壮”“小壮”和机器狗。随着项目管理主管陈燕一声令下,机器人稳健迈步,数据曲线完美吻合,现场响起热烈掌声。

科技创新发展需要党建工作的有力引领。格蓝若党支部秉持“先锋领航”实践和拼搏精神,短短7个月,让人形机器人实现从0到1的突破,生动践行了科技自立自强的使命担当。

突击队立下军令状

“大壮”步态误差从15厘米减至2毫米

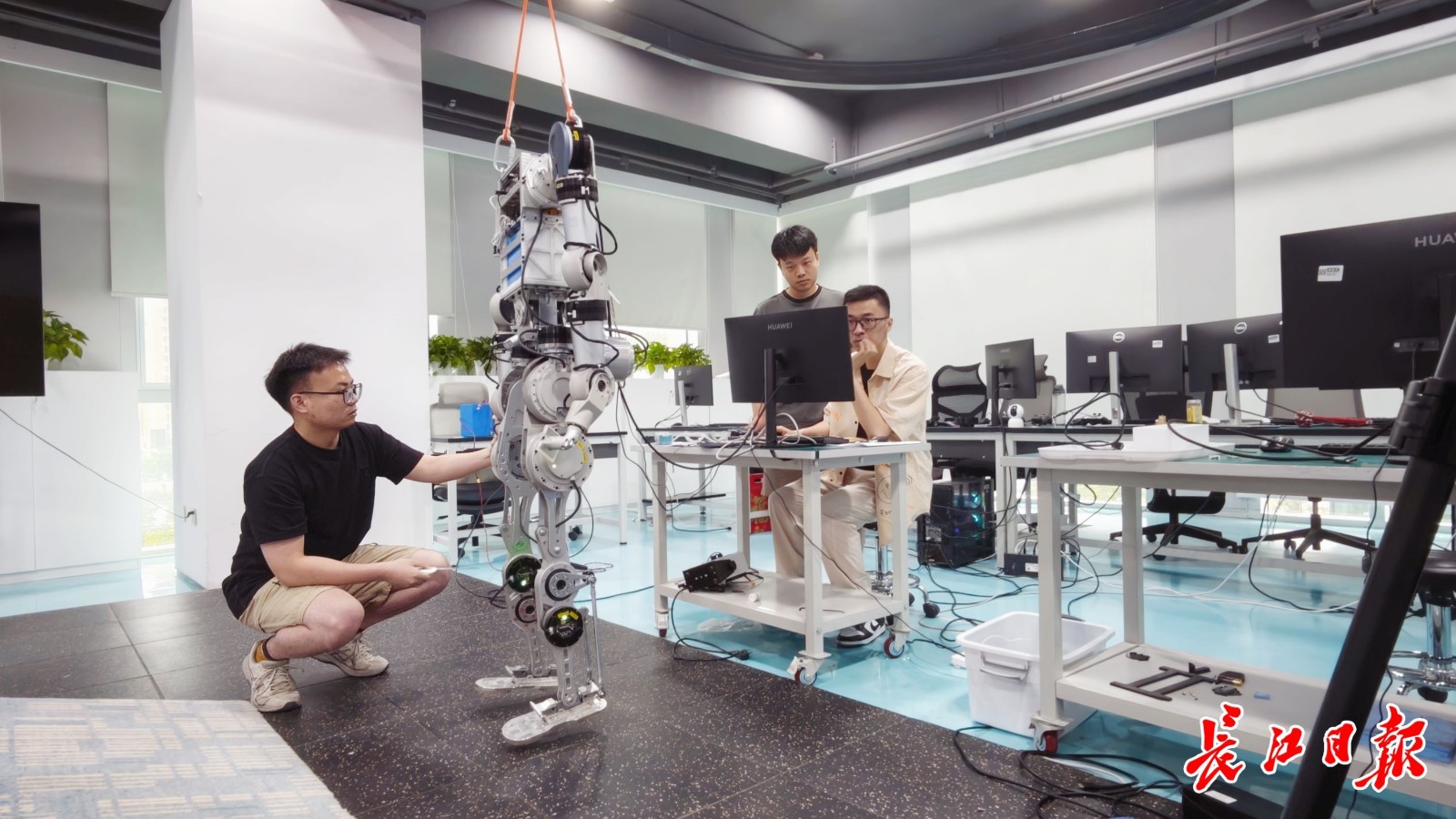

格蓝若机器人团队正在进行机器人研发攻关。长江日报记者徐丹 摄

身高1.8米、体重95公斤,采用自主研发的运动控制算法,可负重40~60公斤并实现直膝行走……这是格蓝若常务副总经理熊少华带领的格蓝若“党员先锋队”与华中科技大学陈学东院士团队联合研发的“劳动者”系列机器人,乳名“大壮”。

现在“大壮”已实现独立行走、负重行走、上下楼梯、爬坡、语音交互等功能,并计划于今年底上岗巡检电网。

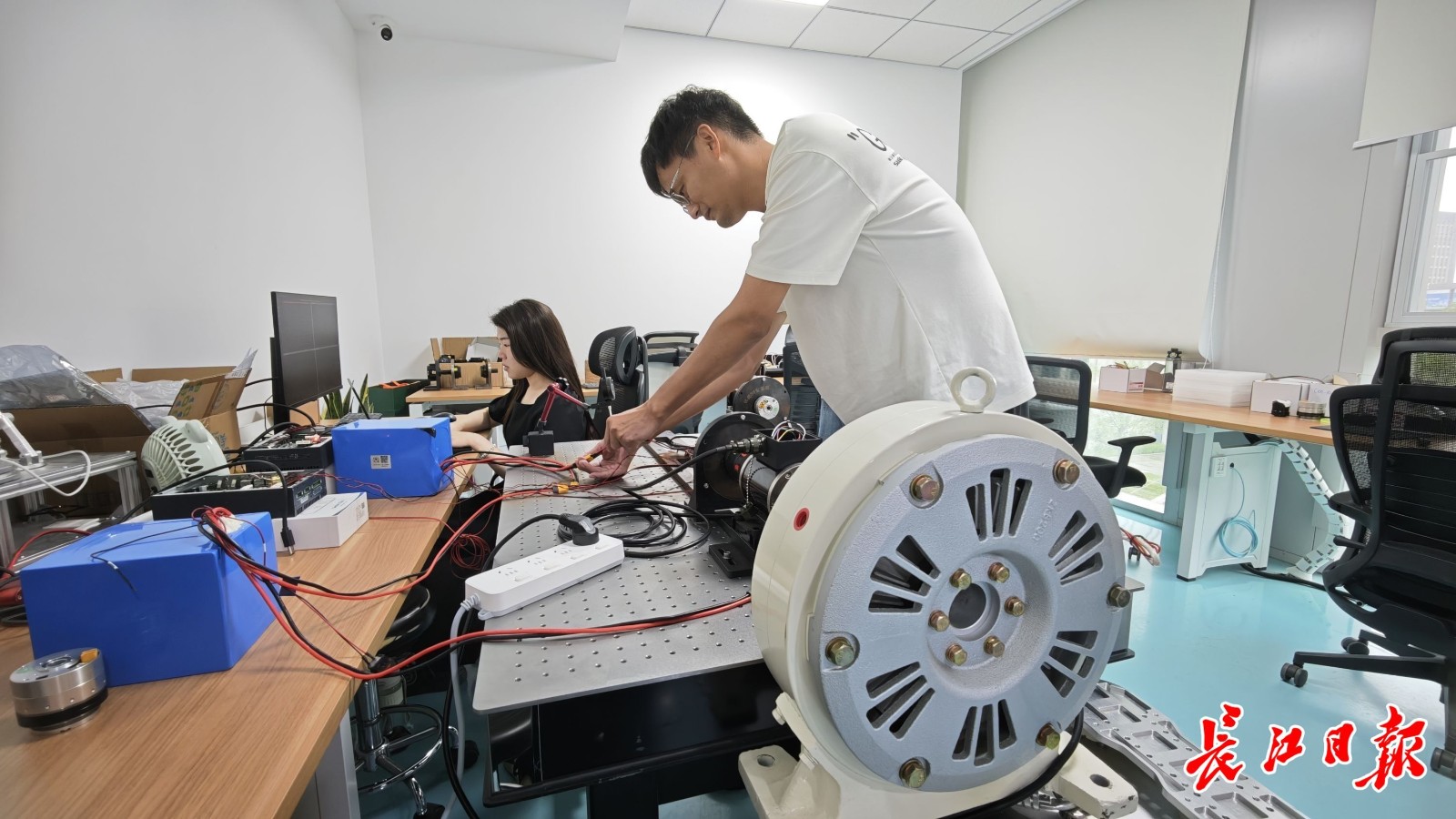

格蓝若机器人团队正在进行机器人研发攻关。长江日报记者徐丹 摄

时间回到2023年春天。彼时的格蓝若虽已是电力智能感知领域的翘楚,但熊少华和团队里的党员骨干们清醒认识到:唯有将陈学东院士团队的运动控制技术转化为产业动能,才能真正实现科技报国。

跨界研发的阵痛远超想象。当他们在华中科技大学国家数字化设计与制造创新中心首次测试1.8米人形骨架时,膝关节的异常震动让整个实验室警报大作。熊少华带着党员突击队立下军令状:不攻克动态平衡技术绝不撤离。他们与华中科技大学教授团队首创“双院士工作站+企业工程中心”模式,将实验室理论参数转化为产线工艺标准。“90后”党员工程师小李为调试控制系统,连续36小时驻守中试车间,最终摸索出“三阶动态补偿算法”,让“大壮”的步态误差从15厘米锐减至2毫米——这不仅是技术突破,更是共产党员“把论文写在车间里”的生动实践。

党旗前定下“七天攻坚战”

通常需两周的设计工作3天完成

格蓝若机器人团队。通讯员供图

2024年10月24日,项目团队接到紧急任务:7天内让处于调试初期的“大壮”具备参展条件。面对“裸机”架构、手臂动作失能、语音交互迟滞三大难题,团队成员一度陷入困境。“当时都觉得不可能完成任务。”熊少华回忆道。

熊少华连夜召开会议,在党旗前定下“七天攻坚战”,成立多个党员带头的攻关小组,将44项任务分解到小时。外壳设计组面临最紧迫工期,一位年轻的党员工程师主动请缨:“我负责夜班建模,保证24小时不间断作业!”连续72小时,办公室的灯光未灭,最终仅用3天就完成了通常需要两周的外壳设计工作。

调试实验室内,机器人手臂测试连续失败。熊少华召集党员技术骨干,边调试边分析技术难点。凌晨的共享屏幕上,技术要点渐次点亮。当语音交互组传来响应速度提升的喜讯时,所有人疲惫的脸上露出笑容。

格蓝若机器人团队正在进行机器人研发攻关。通讯员供图

这个平均年龄32岁的团队,在党员“传帮带”机制下快速成长。通过“1+1”结对指导、上“党建+技术”党课、设立重点项目“青年先锋岗”等培养方式,目前30余人的团队中,党员带教的10多名年轻工程师全部成长为技术骨干。

今年,团队创新推出“技术攻关排行榜”,将研发难点公开张榜。党员带头认领“重点项目攻关”行动,最终推动团队取得多项核心技术专利。如今,“大壮”不仅是市面上最高大、最强壮的人形机器人,更在湖北省新春第一会、景区展示中屡获赞誉。

好消息不断传来,“大壮”即将迎来1.3米、1.7米身高的“弟弟妹妹”。眼下,团队正为机器人家族7月亮相做最后冲刺。鲜红的“党员先锋岗”标牌下,8项关键技术指标已全部打上绿色对勾。从“七天奇迹”到行业标杆,“大壮”的成长历程,正是武汉创新发展的生动写照。

(长江日报记者徐丹 通讯员顾澳丽)

编辑:张红艳